旧法借地権と新法借地権の違いってなんだったっけ?

とちょうど今、気になっていませんでしたか?

1992年に借地借家法が制定されて、様々な点において借地に関する権利の変更が加えられました。

今までの借地人と地主との関係において、いろいろな変化が生じています。

こちらを全てお読みになれば、今更聞けない旧法から新法が施行された理由やその背景、何が変わったのかや、新法の種類などを具体的に理解することができますよ。

旧法から新法ができた施行された3つの理由

新法が施行された理由①

「地主の権利と借地権の力関係に変化が生じているため」

この問題が最も大きなものです。

歴史を通じて借地人と地主というのは、その力関係に変化が生じてきました。

ほとんどの時代では、土地を持つ地主の方が圧倒的に強く、借地人が圧迫されていた状況が続いていました。

そこで、社会的に弱い立場に置かれていた借地人を保護するために借地法・借家法が昭和に制定され、借地権を強化することになったんですね。

ところが、今度は借地権が圧倒的に強くなり、地主に不利となる状況が多く見られるようになりました。

そこで、双方の権利のバランスを取るために、新法が制定されて地主に有利な条項が増えているんですね。

新法が施行された理由②

「細かな条項を加える必要が出てきたため」

借地上に生じる問題を解決するためにですね。

たとえば、借地上の建物が老朽化したり滅失したりした場合はどうなるかという問題です。

借地借家法上の土地というのは、あくまでもその上に建物があることが条件となりますので、建物が実質上存在しない状況になった場合、旧法であいまいだった借地権がどうなるのかを明らかにするためにも新法が作られたんですね。

新法が施行された理由③

「借地権をより明確に定義付けるため」

もしくは細分化するというものです。

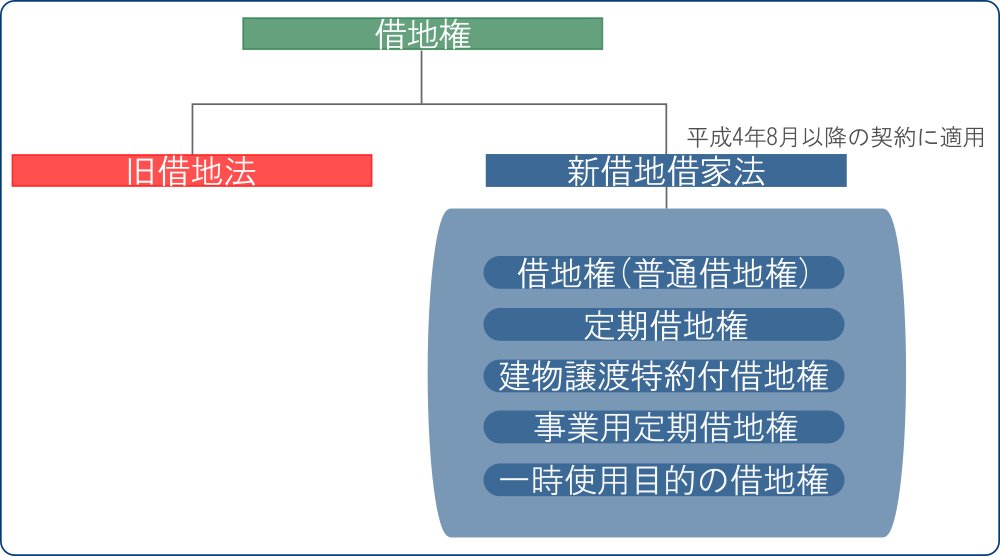

旧法においては借地権というのは、一つのくくりでしかありませんでした。

しかし、実際には契約の期間や目的などによって、権利の条件が大きく変わるんですよね。

そこで、借地権を細かく、普通借地権や定期借地権などに分けて、よりそれぞれの事情に合った権利の定義をすることにしたわけです。

ここが旧法と新法の違いの大きな点で、借地権を明確にしています。

このように、新法が制定された理由はいくつか複合的に絡まっているんですね。

全体的に言えることとしては、地主の権利を保護する方向で内容が定められています。

旧法だと、借地人の権利が強すぎて、地主に不利な状況が多く見られました。

特に、一度土地を貸したら半永久的に土地が戻ってこないとさえ言われるほど、地主が貸した土地を取り戻すのが大変な内容でした。

それでは、所有権に意味がなくなってしまいますので、土地所有者に権利を戻す動きが新法で強く見られるんですね。

なぜ土地の所有者なのに、地代を上げるのも一苦労なのか?借地人は半永久的に土地を利用出来るのに、地主は半永久的に土地を自己利用できない。地代の額だって、土地の賃貸借契約が始まった当初と比べ、今では経済が発展、物価も土地の価格も[…]

旧法借地権とは?

当初は地主の権利が強い状況でしたが、昭和になると徐々に借地人の保護がなされるようになってきたんですね。

そのために、何回か借地法・借家法の改正がなされてきました。

この法律の中では、借地権は一つの定義しかなく、どんな条件の土地や契約内容であっても、権利の行使の仕方は一つしかありませんでした。

そのため、短期間の賃貸借契約であっても、借地権の方がずっと強い状況で、地主が不利になってしまいました。

たとえば、契約書で定めた契約期間が満了した場合の更新の取り決めを挙げることができますね。

賃貸借契約が満了しても借地人がそのまま同じ土地を利用し続けたい時には、契約更新を申し入れることになります。

旧法においては、地主がその更新を拒否することはほぼできず、実質上借地人が望めば半永久的に使い続けることができていました。

また、契約の解約申し入れについても同じでした。

というのも、地主が契約の更新を拒否したり、解約をしたりする場合には、正当事由がないといけないと定められたからですね。

もちろん、地主が特に理由もないのに借地人を追い出すことはあってはならないのですが、この法律による契約更新拒否がかなり難しくなりました。

というのも、この正当事由の有無を決めるのは裁判所で、土地に建物が使える状態で存在している場合は、借地権の方が強いと見なされたからなんです。

ほとんどのケースで、契約更新の拒否ができなくなってしまったんですね。

この改正の一つのポイントは、借地非訟事件手続きの制度が始められたことですね。

これは、借地人が土地の建物を売りたい、建物の建て替えをしたいとしても、地主の承諾を得ないといけないケースを想定しているものです。

建物の処分では地主の承諾が必要となりますが、時には承諾が得られないこともありますね。

しかし、この借地非訟では、借地人が裁判所に申し立てることによって、地主の承諾がなくても裁判所から許可を得られることになりました。

実質的に、地主が許可しなくても借地人の希望によって、建物の建て替えなどを行えるようになったんですね。

これにより、さらに地主が土地を取り戻することが難しくなり、権利がかなり制限されてしまったと言えますね。

新法借地権とは?

新法では特に地主の正当な権利を取り戻すことに主眼が置かれているんですね。

それにより、地主が安心して土地を貸せるようになりました。

旧法の下では、一度土地を貸したらもう返ってこないかもしれないという不安が強かったので、土地の貸借が滞っていました。

新法により、この状況が打開される条項が付け加えられているんですね。

こうした意識をベースとして、まず新法では借地権が細分化され、より明確に権利の内容が示されています。

具体的には、普通借地権と定期借地権の二つに分けていますね。

旧法借地権と新法借地権の違いや種類について

①普通借地権

端的には旧法借地権のことです。

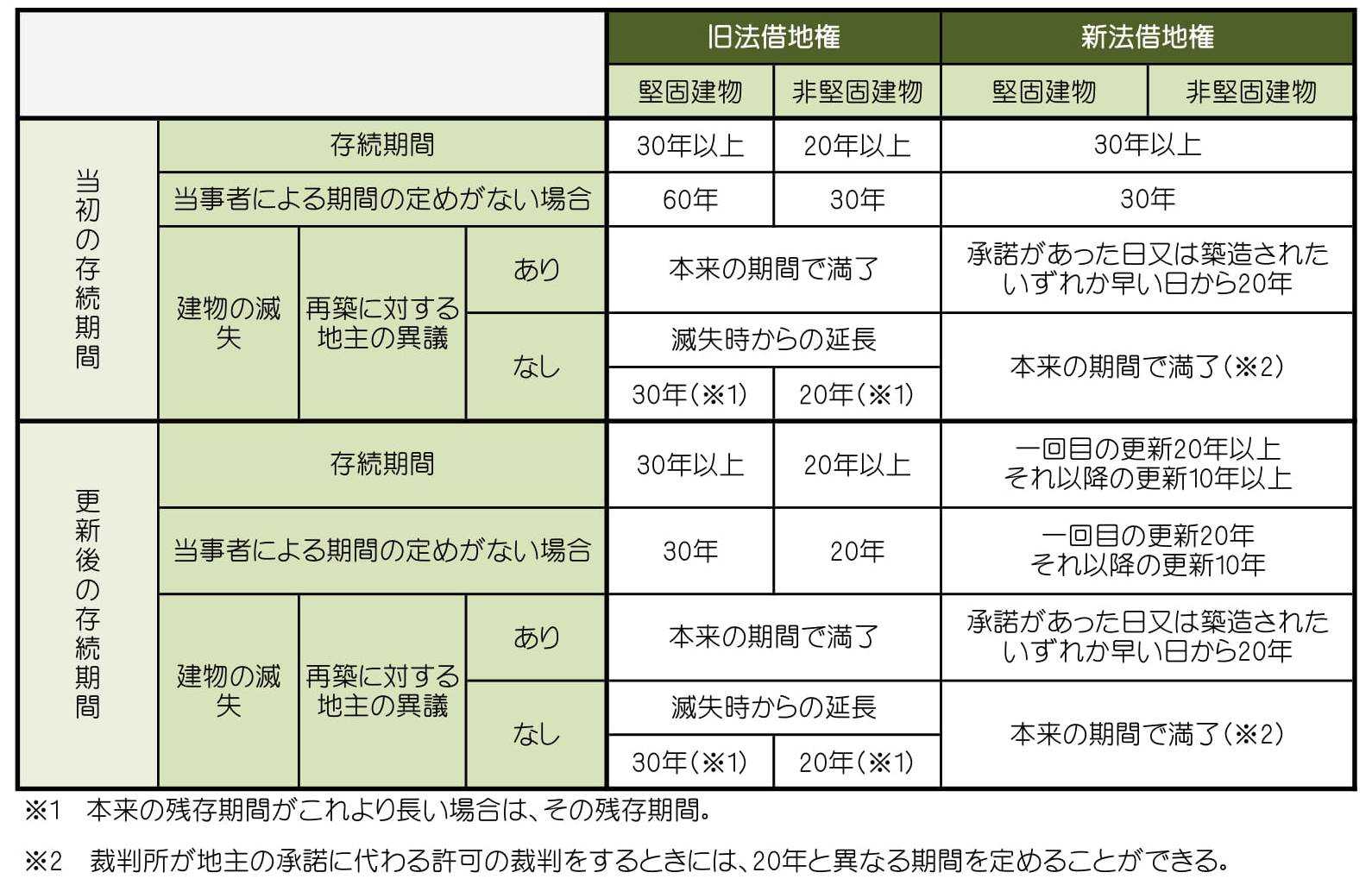

平成4年に存続期間についての変更が以下の表の通り加えられましたね。

木造住宅などの「非堅固建物」の存続期間は20年でしたが、新法になって一律で30年に延長されました。

それと同時に、更新をする際の条件もはっきりと記載されています。

これにより、正当事由に当てはまらない場合は地主が拒否できるようになっているんですね。

借地人への保護を行うと同時に、地主の権利もきちんと守っているという、バランスの取れた内容になっていますね。

②-1一般定期借地権

| 一般定期借地権 | 事業用定期借地権 | 建物譲渡特約付借地権 | |

|---|---|---|---|

| 10年未満 | × | × | × |

| 10~30年未満 | × | 〇 | × |

| 30~50年未満 | × | 〇 | 〇 |

| 50年以上 | 〇 | × | 〇 |

| 更新有無 | 更新なし | 更新なし | 更新なし |

| 利用目的 | 制限なし | 事業用(居住用途以外) | 制限なし |

| 契約方法 | 公正証書による書面等 | 公正証書に限定 | 制限なし |

| 建物買取請求権 | なし | なし | あり |

| 終了時 | 更地で返却 | 更地で返却 | 建物付で契約 |

定期借地権では、契約の存続期間は50年と決められています。

そして、原則として契約の更新はできません。

そのため、期間が満了したら地主に土地を返すことになります。

地主は、定期借地権による契約を結ぶことで、確実に土地を返してもらえるという保証を得られますので、安心して遊休土地を有効利用できるようになりました。

借地人からすると、契約が終わったら返さなければいけないという不安感があるとはいえ、その存続期間は50年ですので十分な長さを持っています。

また、存続期間が50年と区切られているため、この借地権の譲渡は安くできるというメリットも生まれます。

それだけ初期投資を安く済ませることができて、活発に投資や住宅建設ができるんですね。

基本としては、この普通借地権と定期借地権の二つが借地権のメインですが、新法では新たに他の三つのタイプの借地権も定義されています。

②-2事業用定期借地権

事業用の建物に限定される権利で、期間満了後の更新はできないことになっています。

そして、存続期間を10年から50年未満の中で設定できます。事業者の都合によって短くすることも長くすることもできますし、地主が最終的に土地を返してもらえるというメリットもあるんですね。

お互いにとって利用しやすい権利とも言えます。

大きな道路沿いのコンビニや飲食店、ファミリーレストラン、家電量販店などの出店で多く採用されている形態ですね。

アパートやマンション等、居住目的の建物は建てられない点と、契約書は公正証書等による書面で作成する必要があるポイントを押さえておきましょう。

②-3建物譲渡特約付きの借地権

存続期間は30年以上としますが、この借地権の特徴は存続期間が満了した時に、地主が建物を時価で買い取るという内容ですね。

そして、基本的に更新はできません。

この権利はやはり借地人と地主の両方にメリットをもたらします。

借地人は更新ができないとしても、建物を買い取ってもらえますので資金を回収できますし、更地に原状回復して戻す必要がありません。

地主としても土地を確実に返してもらえますので、安心して貸せますね。

実際のシーンのおいては、居住用マンションに多いですね。

②-4一時使用目的の借地権

これは、工場などの仮設事務所、倉庫やサーカスの劇場設置、イベント用建物など、一時的に使用するためだけの借地権です。

数年もしくは数か月のみの賃貸借契約となりますね。

旧法では、こうした短期のみの利用を考えた借地権の概念があまりなかったので、新法で明確にされてトラブルを避けられるようになっています。

明文化された契約書を交わすことができるようになり、借地人にとっても安心ですし、地主も土地を貸しやすくなるというメリットが生まれていますね。

土地の有効活用をしたいと考えていませんでしたか?その土地にコンビニを建設するのが良いのか?もしくはミニマンション?はたまた、小振りなアパートを幾つか建てるのがお得なのか?もしくは、コインパーキング[…]

1992年(平成4年)の8月に定期借地権制度が誕生し、翌年には大阪府内にて定期借地権付き住宅(戸建て)が1号案件として販売されました。当時は安い価格で広い住宅に住めるとの一般的な評価でした。相場は所有権付きの一般[…]

まとめ

重複しますが、現在の借地借家法は、旧借地法を改めたものです。

借地法時代に結ばれた借地契約は、新法が施行された今日現在であっても旧法が適用されますが、双方の合意により、新法に変更することは可能です。

しかし、実務上は旧法を新法に変更するケースだなんて、殆どお目にかかったことはありませんね。

また、あまり知られてはいませんが、新法の施行の背景には、先述の地主の不利益や不満に加えて、バブルによる不動産価格の高騰、つまりは不動産価格の高騰により住宅を購入できない人が増えるであろうとの予測から、経済を活性化させようとの目的もあったと言われております。

新法の施行時期には金融庁の総量規制によりバブルは崩壊しましたが、新法の施行により定期借地方式を利用した土地の有効活用も盛んになりましたね。

こちらについてはまたどこかで記事にしたいと思います。

今回も最後までお読みいただきまして有難うございました。

底地権と言ってもあまり聞きなれない言葉かもしれません。しかし普段の生活の中でいつも利用している商業施設や、ビルなどの敷地が底地権であることって珍しい話ではないものです。都会のど真ん中にも存在す[…]

そこそこ耳にすることの多い借地権。「相続することになった不動産というのが借地権付の建物だった」「安めの新築住宅をネットで探していたら借地権付きという表示があった」という具合ですね。なんとなく土地を[…]

借地権の買取は専門仲介にお任せください!

他社で断られた借地もまずはご相談!

底地・借地の専門家・どこよりも高い売却を実現・安心の買取保証付き。

業界トップクラスの高額売却を実現/底地の取引実績も豊富。

無料査定を依頼する

クリックで拡大

クリックで拡大

クリックで拡大

クリックで拡大